老年看護学領域

教育~学士課程の授業~

老年看護学Gerontological Nursingとは

老年看護の歴史は、看護の歴史や社会の変化と関連して発展してきました。人口の少子高齢化、医療の高度化・専門化、さらに人口減少社会、多死社会を背景に、多くの人々が“いかに人間としての尊厳を保ちながら健康な人生・生活を全うすることができるか”について関心を高めています。また、老年看護の場は、地域包括ケアシステムの構築、共生社会の実現に向けて、病院から地域・在宅へと拡大しており、多機関・多職種との連携強化が重視されています。

様々な場で、様々な健康レベルにある高齢者とその家族にかかわる看護専門職には、高い自律性、専門性、協調性等の実践能力に加え、高齢者から学ぶ姿勢や自己の倫理観を洞察する力が求められます。

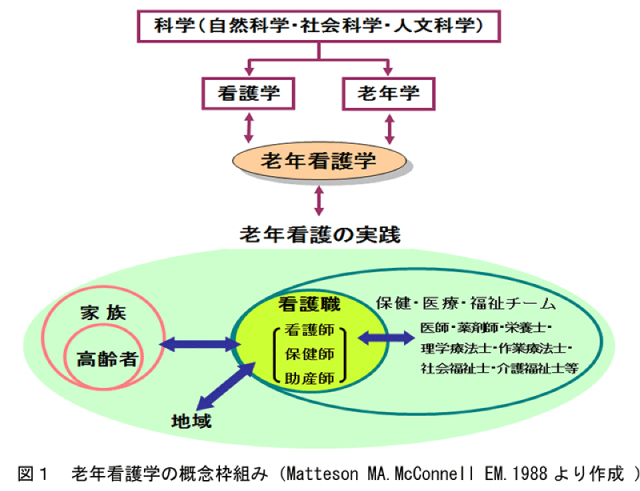

本学の老年看護学Gerontological Nursingでは、老年期にある人を“固有の歴史を携え、いまをこれからを生きる全体的存在”としてとらえます。そして、看護学Nursingと老年学Gerontologyの知識体系を基盤に、高齢者一人一人が健やかに、よりよく生きる・生活できることを支援する看護”を展開するための基礎的能力を育成することをねらいとしています。

老年看護

老年看護とは、高齢者(家族も含める)が、健康を維持・回復・増進し、その人らしくよりよく生きる・生活できるよう支援することである。高齢者がよりよく生きる・生活できるとは、心身の加齢変化がすすむ中で、もてる力(環境に適応する力、自律・自立する力、自己実現する力等)を発揮し、社会の中で主体的な暮らしを続けることである。

看護専門職は、高齢者の歩んできた人生を受けとめ、加齢に伴う健康問題・課題を客観的にとらえる中で、その人にとってよりよく生きる・生活するとはどのようなことなのかを高齢者と共に考え、高齢者自身が望ましい状態に変化できるようその人の生活にかかわりながら支援する。

老年看護学

老年看護学は、老年看護の現象・事象を客観的にみつめ、その中に在る原理を探究する学問である。この探究を通して、老年看護実践の基盤となる理論や合理的な看護方法論が老年看護の知識として体系化される。

老年看護学の対象は、老年看護の現象・事象である。その現象・事象を探究する際には、諸科学を基盤にした看護学と老年学の知識体系が活用される。また、老年看護学の知識体系は、看護学と老年学にも還元され、各学問の発展に貢献する。

老年看護学教育のゴール(到達目標)

本学科の教育目標を受け、老年看護学のカリキュラムにおいては、以下を卒業時の到達目標としています。

- 高齢者の尊厳、自律・自立を重視した個別的な看護を実践するための基礎的能力を修得する。

- 保健・医療・福祉のチームワークの中で、他職種の専門性を尊重し、将来、その連携においてパートナーシップを発揮できる基礎的能力を修得する。

- 高齢者の保健・医療・福祉に関する国内外の動向を把握し、超高齢社会、人口減少・人口偏在社会における看護の役割と機能について考察できる能力を修得する。

- 老年看護の臨床実践には研究的基盤が必要であることを理解し、生涯にわたって自己研鑚する態度を修得する

- 専門職業人としての自律性、責任感および倫理観を発展させようとする態度を修得する。

2年次から始まる老年看護学の学修

老年看護学の授業科目

老年看護学概論 2年次前期、1単位・15時間

(授業のねらい)

本科目は、老年看護学の学習過程における導入として位置づけられ、今後の老年看護学の学習に方向づけを与えるものである。ここでは、老年期を生きる人々(高齢者)とその家族に対して個別的看護を展開するために最も基礎となる知識『老年看護の原理』、『高齢者の生活像』を学修することを通じて、老年看護実践能力の基盤を形成する。

(学修目標〕

- 老年看護学および老年看護の概念を考察、説明する。

- 自分自身がもつ老いや高齢者に対するイメージを言語化し、自己の老年観を述べる。

- 「加齢」、「老化」、「高齢者」、「高齢者の健康」、「生活機能」の概念を説明する。

- 加齢現象について、心身機能・構造と日常生活(活動、参加)の両面から検討し、老年期を健やかに生きるための知識を説明する。

- 統計資料と高齢者の語りから現代を生きる高齢者の多様な実像を説明する。

- 老年看護実践の基盤となる看護倫理の原則を理解し、実践場面での倫理的課題を分析・検討する。

老年看護方法論Ⅰ 2年次後期、1単位・30時間

(授業のねらい)

本科目では、高齢者に特有の健康問題に焦点を合わせる。高齢者の健康問題は、心身機能・構造の加齢変化を基盤に、疾病、治療、環境、生活習慣など多様な要因の影響を受けるため、個別的で複雑な構造をもつ。したがって、老年看護実践においては、多角的に観察し情報を得ながら高齢者個々に生じている健康問題を全体的にとらえ、看護ニーズを判断することが求められる。

ここでは、高齢者に生じやすい12の健康問題について、それらの定義、発生要因・機序、看護の原則を理解することによって、健康問題を抱える高齢者に個別的看護を提供するためのアセスメント能力を養う。

(学修目標)

高齢者に生じやすい12の健康問題(下記参照)について、定義、発生要因・機序および看護の原則を説明する。

- 高齢者の健康問題の特徴と看護アセスメント〔総論〕

- 生理的状態の変調に焦点をあてたアセスメントと看護の原則

1)脱水症・熱中症

2)皮膚の変調(かゆみ、スキン-テアなど) - 活動性の維持・拡大に焦点をあてたアセスメントと看護の原則

1)活動性の低下・フレイル・廃用症候群

2)転倒 - 食生活・栄養状態の変調に焦点をあてたアセスメントと看護の原則

1)栄養状態の変調(栄養評価、低栄養)

2)摂食嚥下障害 - 排泄の変調に焦点をあてたアセスメントと看護の原則

1)排尿障害

2)排便障害 - 睡眠および意識・感情の変調に焦点をあてたアセスメントと看護の原則

1)睡眠障害

2)せん妄

3)抑うつ - 認知症高齢者の潜在能力に焦点をあてたアセスメントと看護の原則

高齢者支援システム論 2年次後期・1単位・15時間

(授業のねらい)

近年、少子高齢化の進展とともに高齢者の暮らしが多様化する中で、医療・保健・福祉・介護・権利擁護にかかる制度の変革は目覚しい。こうした日本社会において、看護専門職には、「高齢者とその家族が社会資源を有効に活用できるよう支援する」と同時に、「地域のケアシステムを創出・開発する」役割が求められる。

本科目では、高齢者とその家族が、地域社会の中で、健康に安心して暮らし続けられるよう看護を提供するための知識として、高齢者の生活に関連する年金・医療・保健・福祉・介護・権利擁護に関する制度の変遷、現行制度のしくみと課題、インフォーマルサポートについて学修する。

(学修目標)

- 高齢者とその家族の暮らしを支える年金、医療、保健、福祉、介護、権利擁護に関する現行の法律・制度・施策の歴史的変遷、目的、対象、基本構造・しくみ、インフォーマル・サポートについて説明する。

- 地域包括ケアシステムや地域共生社会の目的と構造を理解し、今日的/将来的課題を説明する。

老年看護方法論Ⅱ 3年次前期・1単位・22時間

(授業のねらい)

本科目では、高齢者とその家族が、地域社会の中で健康にその人らしく生活できるよう、個別的な看護を展開するための基礎的能力を養う。既習の「老年看護学概論」「老年看護方法論Ⅰ」「高齢者支援システム論」、関連諸科学・看護学の知識および基礎看護学実習ⅠⅡでの看護実践経験を統合し、老年看護のプロセスと適用する看護技術の原理原則を探究する。

(学修目標)

- 高齢者の全体像をとらえるアセスメントの視点と方法を説明する。

- 高齢者のEnd of Life Careの実際を知り、人生の最終段階を支えるケアの本質を考え述べる。

- 高齢者の生活機能の維持・向上に向けた日常生活援助技術の原理原則を検討し説明する。

老年看護学実習 4年次前期 3年次11月~2月、 4年次5月~7月、 4単位・180時間

(授業のねらい)

老年看護学および関連諸科学の講義・演習で学んだ知識を基盤として、高齢者が健康を維持・回復・増進し、その人らしくよりよく生き・生活できるよう個別的看護を展開するための基礎的能力を養う。

(学修目標)

- 高齢者個人によって加齢過程は異なり、健康状態も個別的で多様であることを述べる。

- 高齢者の健康状態および生活障害・潜在能力をとらえ、必要な看護を科学的に実施する。

- 高齢者を含めた家族全体をとらえる中で、家族に対する看護の必要性を述べる。

- 高齢者・家族を取り巻くケアシステムを理解し、その中での看護の役割と機能を述べる。

- “人生の先輩としての個人”を尊重する態度、豊かな老年観と専門職としての倫理観を発展させ、老年看護の本質を述べる。

(実習方法)

1.実習場所

- 病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設

- 病院内の入退院支援部署、施設併設あるいは単独の居宅介護支援事業所

2.実習方法

- 実習場所は、学生自身の学習課題に基づき、3つの実習施設から1施設を選択する。その後、学生相互の話し合いにより決定する。

- 入所/入院されているクライアントを1名受け持ち、3週間、看護過程を使って看護を展開する。

- 病院の入退院支援部署の看護師の同行実習、居宅介護支援事業所での介護支援専門員との同行訪問、あるいは病院の患者総合支援センターの看護師への同行実習を通して、地域ケアシステムの実際を学ぶ。

- 実習4週目は、学内にて臨地での学びを事例検討会やケースレポート作成を通して深める。

統合分野科目

在宅看護論 3年次前期・1単位・22時間

(授業のねらい)

全ての看護学領域および関連諸科学の授業で学んだ知識を基盤として、在宅療養者が望む住まいでその人らしく健やかに療養生活を続けられるよう、地域包括ケアシステムにおいて個別的看護を展開するための基礎的能力を養う。

(学修目標)

- 在宅看護の目的・特徴、対象者、システムを説明する。

- 訪問看護過程の展開の実際を知り、訪問看護の視点や必要な知識・技術・態度を説明する。

- 在宅看護のさまざまな対象や場・空間、専門職の活動を知り、対象者の療養生活を支える看護専門職の役割を考え述べる。

在宅看護実習 4年次前期 3年次11月~2月、 4年次5月~7月、 1単位・45時間

(授業のねらい)

在宅看護論をはじめ全ての看護学領域および関連諸科学の講義・演習で学んだ知識を基盤として、在宅療養者が望む自宅等において、健康の維持・回復、安らかな死を支え、その人らしい生活が続けられるよう個別的看護を展開するための基礎的能力を養う。

(学修目標)

- 在宅療養者(家族を含む)を中心とした在宅ケアシステムの全体像を述べる。

- 在宅療養者(家族を含む)に対する訪問看護活動のプロセスを述べる。

- 自己の看護観を洞察し、在宅看護の本質を自分の言葉で述べる。

(実習方法)

1.実習場所

- 訪問看護ステーション(6箇所のうち1箇所)

2.実習方法

- 実習場所は、学生相互の話し合いにより決定する。

- 訪問対象は、学生の学修課題を考慮し実習指導者が決定する。

- 療養者の自宅や住まい系の施設での訪問看護、地域でのサービス担当者会議等、病院での退院支援カンファレンス等に同行する。

- 学生の学修課題にそって、「同一の療養者に複数回訪問する実習」あるいは「同様の看護課題がある複数の療養者を訪問する実習」を行う。

- 個人学習や中間と最終カンファレンスをとおして、訪問看護の効果、意義、課題等を討議し、視野を広げる。

看護学ゼミ:高齢者リハビリテーション看護(仮) 4年次後期・1単位

*2025年度 新カリキュラムより開講(2024年度まで「リハビリテーション看護」として実施)

<リハビリテーション看護> *2024年度まで開講

(授業のねらい)

リハビリテーションRehabilitationの語源は、ラテン語の「再び適したふさわしい状態にする」であり、一般的に理解されている「訓練」「機能回復」という意味ではない。医療・保健・福祉におけるリハビリテーションは、クライアント(障害者)が社会の中で、その人がもつ能力を発揮できることにその目標がおかれる。

本科目では、地域リハビリテーション、地域共生社会の実現に向け看護が取り組むべき課題に目を向け、リハビリテーション看護の概念に対する理解を深める。また、学生が培ってきた看護観、人間観をさらに深め、視野を拡げる機会とする。

(学修目標)

1.自己の障害者観、リハビリテーション看護観を説明する。

2.リハビリテーション看護の概念を説明する。